Psychologische Intervention

Programmtheorie - 2. Bereichsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren (Entwicklungspsychopathologie)

Bereichsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren

Problem:

==> Zusammenfassung zu Gesamtmodellen der Entwicklung lohnend

Struktur/ Methode analytischer Epidemiologie [2]

Interventionsebenen (5)

Interventionsebenen

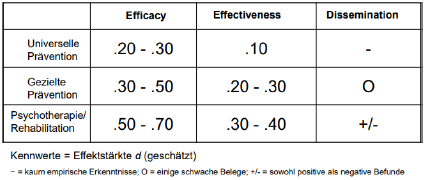

Systematische Evaluation - Metaanalytische Ergebnisse zu Präventionsmaßnahmen bei Kindern und Jugendlichen (Beelmann, 2006, 2016)

Rangreihe Effektstärken:

==> Insg. große Variabilität

Weitere aktualgenetisch bedeutsame Aspekte - Barrieren der Veränderung [6]

Barrieren der Veränderung

Bronfenbrenners Ökologische Systemtheorie - Implikationen für Psychologische Intervention

Implikationen für Psychologische Intervention

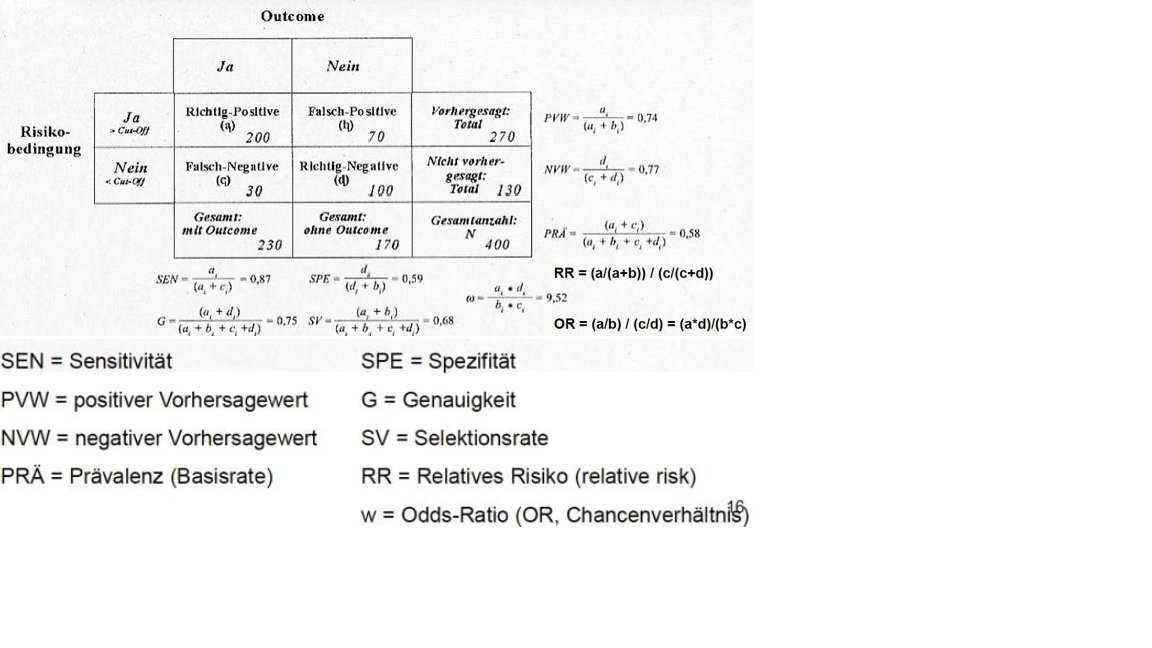

Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Odds Ratio

Odds Ratio

(krank & Risiko : Nicht-krank & Risiko) : (krank & kein Risiko : nicht-krank & kein Risiko)

Aktualgenese - Prinzipien menschlicher Informationsverarbeitung (Neisser, 1969) [2]

Prinzipien menschlicher Informationsverarbeitung

Weitere Menschliche Veränderungsprinzipien - Individualität des Entwicklungsgeschehens

Interventionstheorie - Breitbandmethoden Psychologischer Intervention (einf gängige Methoden wie PT)

Breitbandmethoden Psychologischer Intervention

Programmtheorie - Bisherige Interventionen und Interventionsforschung

Aus welchen Fragen zu bisherigen Interventionen kann man die Inhalte für die Interventionsforschung ableiten?

Aus welchen Fragen zu bisherigen Interventionen kann man die Inhalte für die Interventionsforschung ableiten?

==> Ableitung von Inhalten i.d.R. unmittelbar möglich

Problem:

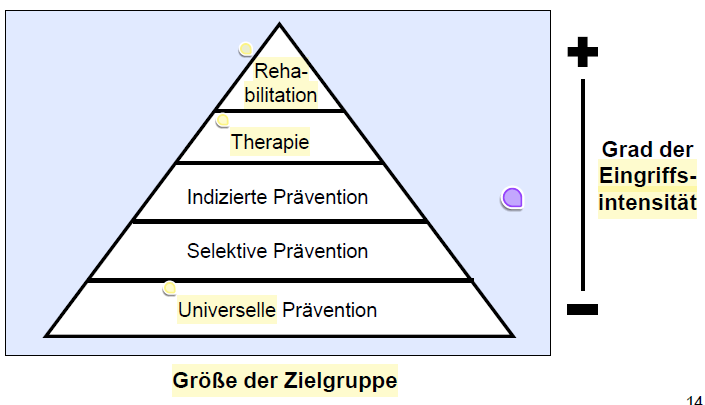

Zielgruppen und Eingriffsintensität versch. Interventionen [Pyramide]

Epidemiologie

Epidemiologie - Arten

Veränderungsphasen in der Entwicklung (Ontogenese)

Welche Veränderungsphasen in der Entwicklung gibt es?

Empirische und normative Begründung von Zielen und Mitteln

Empirische Begründung von Zielen

Normative Begründung von Zielen und Mitteln

Interventionstheorie - 1. Grundeinheiten - Methodik

Methoden (Art der interventiven Arbeit)

Programmtheorie - 1. Rahmenmodelle

Zentrale Aspekte zur Unterscheidung der Theorien

Unterscheidung anhand:

Problem; Konzepte sehr allgemein im Hinblick auf konkrete Ableitungen für Interventionsinhalte

Aktualgenese - Vygotskys Zonen der nächsten Entwicklung

Vygotskys Zonen der nächsten Entwicklung

Grundannahme

Implikationen

Programmtheorie - Entwicklungspfade/ Problemtypen

Entwicklungspfade/ Problemtypen

==> Identifikation einzelner Entwicklungspfade z.B. innerhalb des Bio-psycho-sozialen Entwicklungsmodells einer best. Erkrankung

(Interindividuelle Unterschiede: Weg zu persistent delinquentem Verhalten über schwieriges Temperament --> Ablehnung durch Peers vs. Genetische Faktoren --> verzerrte Infoverarbeitung)

Problem:

Epidemiologische Grundbegriffe [3]

(Inzi, Präva, Risiko)

Epidemiologische Grundbegriffe

==> hfg. herangezogen zur Legitimation von Interventionen

Argumente für Psychologische Gesundheitsförderung und Prävention [5]

Argumente für Psychologische Gesundheitsförderung und Prävention

Programmtheorie - Modell der Developmental Assets (Beispiel für Ansätze positiver EW)

Developmental Assets

Internal Assets

==> Internal Assets meist Ansatzpunkt von Interventionen

External Assets:

Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Spezifität

Spezifität

Analyse von Interventionszielen

Dimensionen von Interventionszielen

Globalziele psychologischer Interventionen [3]

Globalziele psychologischer Interventionen

Systemische Modelle

Systemische Modelle

Annahme

Merkmale

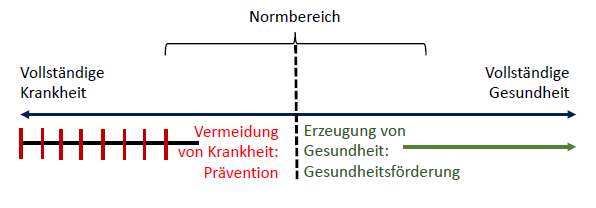

Gesundheitsförderung und Prävention - Kontinuität Health ease–Healthdisease (HE-DE-Konzept)

Interventionstheorie - 1. Grundeinheiten - Intensität

Intensität

Bereitstellungs- und Intensitätsmodelle:

Anwendung von Gesundheitsförderung und Prävention - Anwendungsgebiete

Anwendung von Gesundheitsförderung und Prävention - Anwendungsgebiete

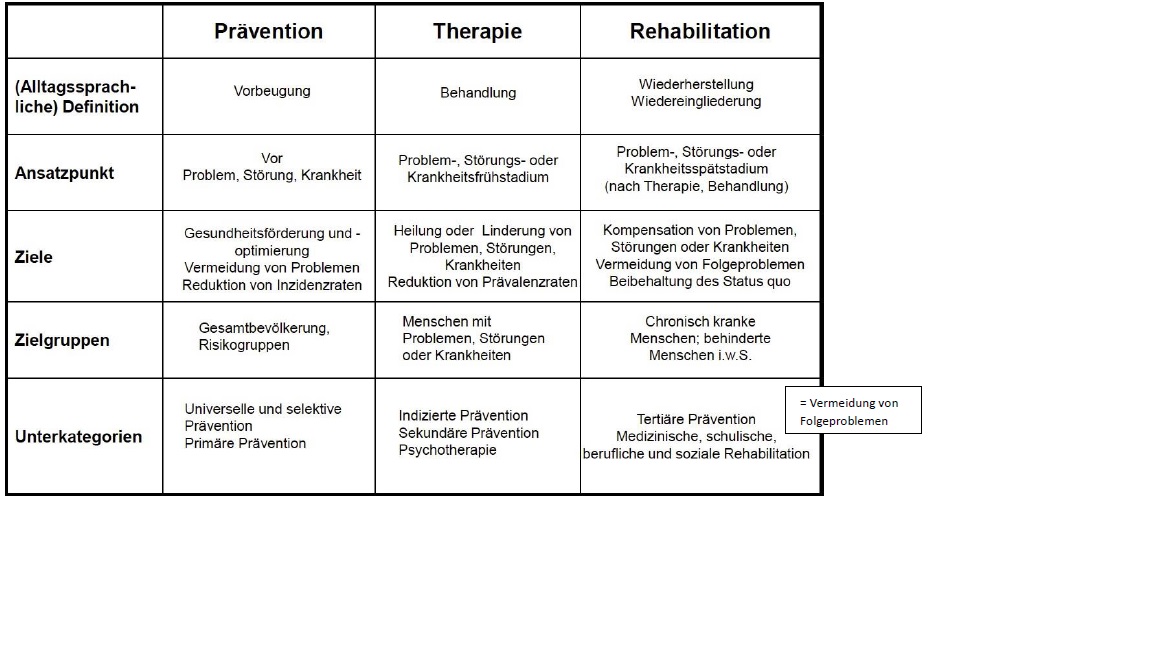

Welche 3 Arten von Interventionen werden unterschieden?

Welche Zielgruppen sollen diese adressieren?

Transaktionale Entwicklungsmodelle - Implikationen für Psychologische Intervention [3]

Implikationen für Psychologische Intervention

Empirische und praktische Bewährung - Levels of Evidence [5]

Levels of Evidence

Level I - Meta-Analysis or systematic review of level II studies incl. quantitative analysis

Level II - study of test accuracy (double blinded, independent, valid reference standard)

Level III-1 - pseudorandomized controlled trial

Level III-2 - comparative study with concurrent controls

Level IV - Case series with either post test or pretest/ posttest outcomes

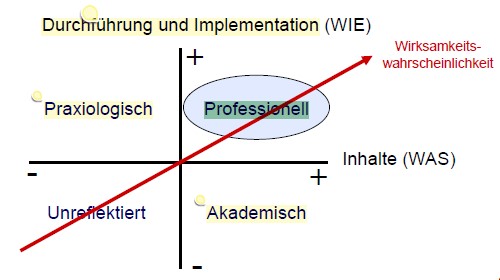

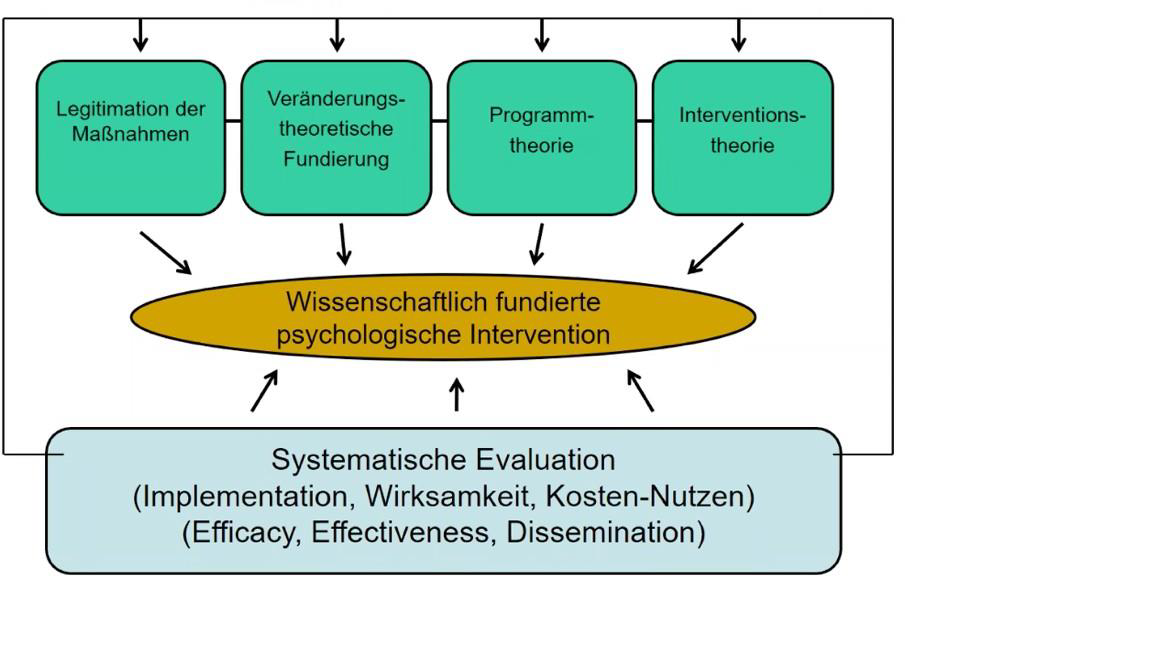

theoretischer Zusammenhang zw. guter/ schlechter Programmtheorie & Interventionstheorie mit Erfolgswahrscheinlichkeit (Schaubild)

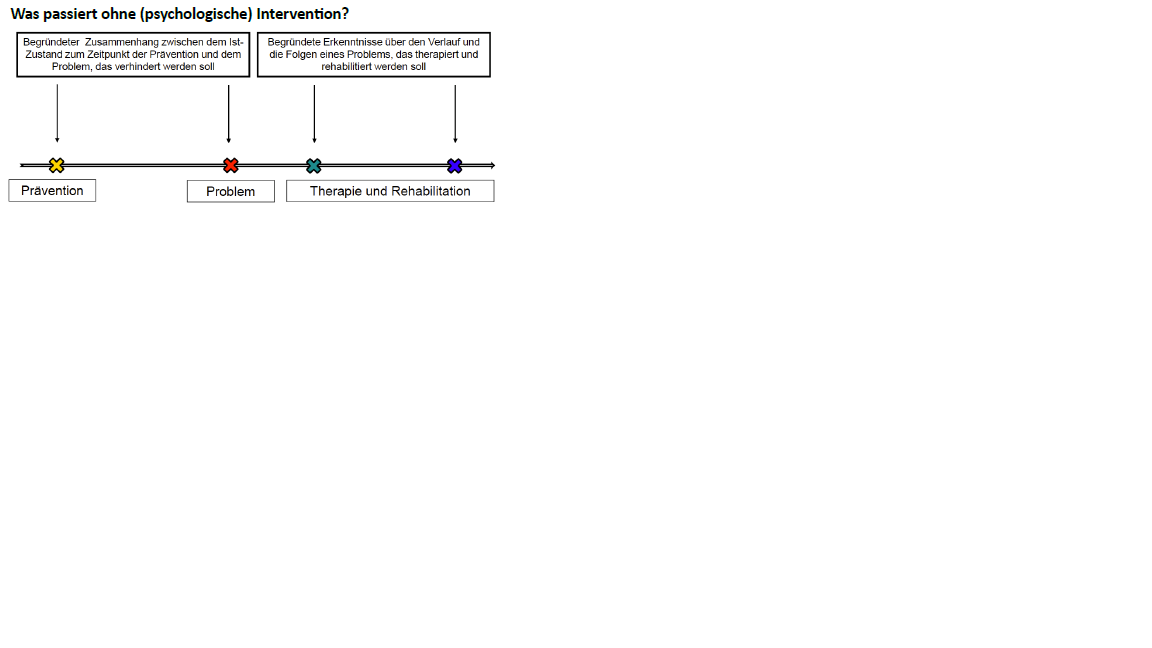

Modell zur wissenschaftlichen Fundierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen (Beelmann, 2012)

1. Legitimation der Maßnahmen

1.1 Problemdefinition

1.2 Entwicklungsprognosen

1.2 Entwicklungsprognosen

Rehabilitation - Bereiche und Aufgabenfelder

Vier Kernanwendungsbereiche der Rehabilitation

2 Arten von Veränderungstheoretischen Konzepten

Ontogenetische Konzepte (langfristige Veränderung im entwicklungs-/ Lebensverlauf)

Aktualgenetische Konzepte (kurzzeitige, situative Veränderung)

Interventionstheorie - Klassifikation psychologischer Methoden [2.3]

Klassifikation psychologischer Methoden

Gesundheitsförderung und Prävention - Salutogenesekonzept (Antonovsky)

Salutogenesekonzept (Antonovsky)

Zentrale Frage

Grundannahmen

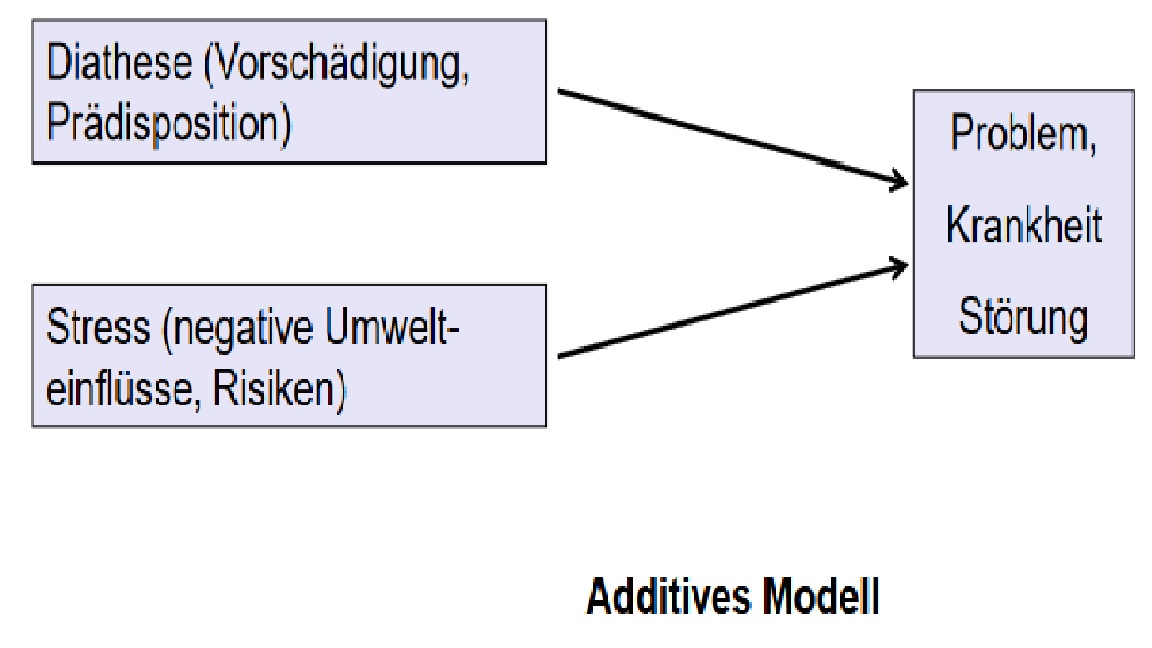

Risikoschutzfaktorenmodell

= Kompensationsmodell

==> Kompetenzen stärken und Risiken reduzieren!

Kritische Lebensereignisse - Sexueller Missbrauch

Sexueller Missbrauch - Programmansätze

Typische Programminhalte (kinderorientierte Ansätze)

Prinzipien der Entstehung von Entwicklungsproblemen - Entwicklungspsychopathologie

Welche 2 Faktoren liegen laut der Entwicklungspsychopathologie der Ursache von Problemen zugrunde ?

Fehlentwicklungen --> Resultat eines ungünstigen Verhältnisses zw. Risikofaktoren (Vulnerabilität & Belastung) und Schutzfaktoren (Resilienz & Ressourcen)

Verhaltensprobleme --> Resultat komplex zusammenwirkender Faktoren (Anzahl & Stärke des Zusammenhangs) im Entwicklungsverlauf

Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung (Prochaska & DiClemente, 1982ff.)

Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung

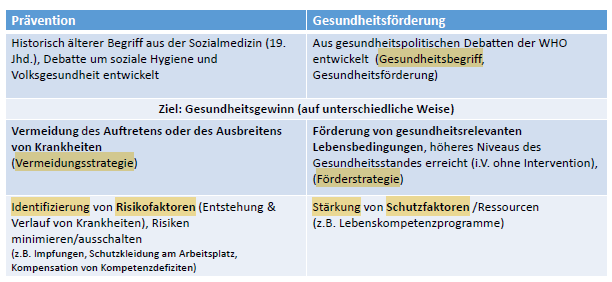

Unterscheidung zwischen Gesundheitsförderung und Prävention

Unterscheidung zwischen Gesundheitsförderung und Prävention

Was spricht für eine psychologische Intervention? (Voraussetzungen/ Legitimierung psycholog. Interventionen)

Was spricht für eine psychologische Intervention?

Kritische Lebensereignisse - Sexueller Missbrauch

Sexueller Missbrauch

Auswirkungen:

Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Sensitivität

Sensitivität

Interventionstheorie - Soziale Interaktion

Elaboration-Likelihood-Modell

Zwei Wege:

Systematische Evaluation - Ergebnisse meta-analytischer Studien

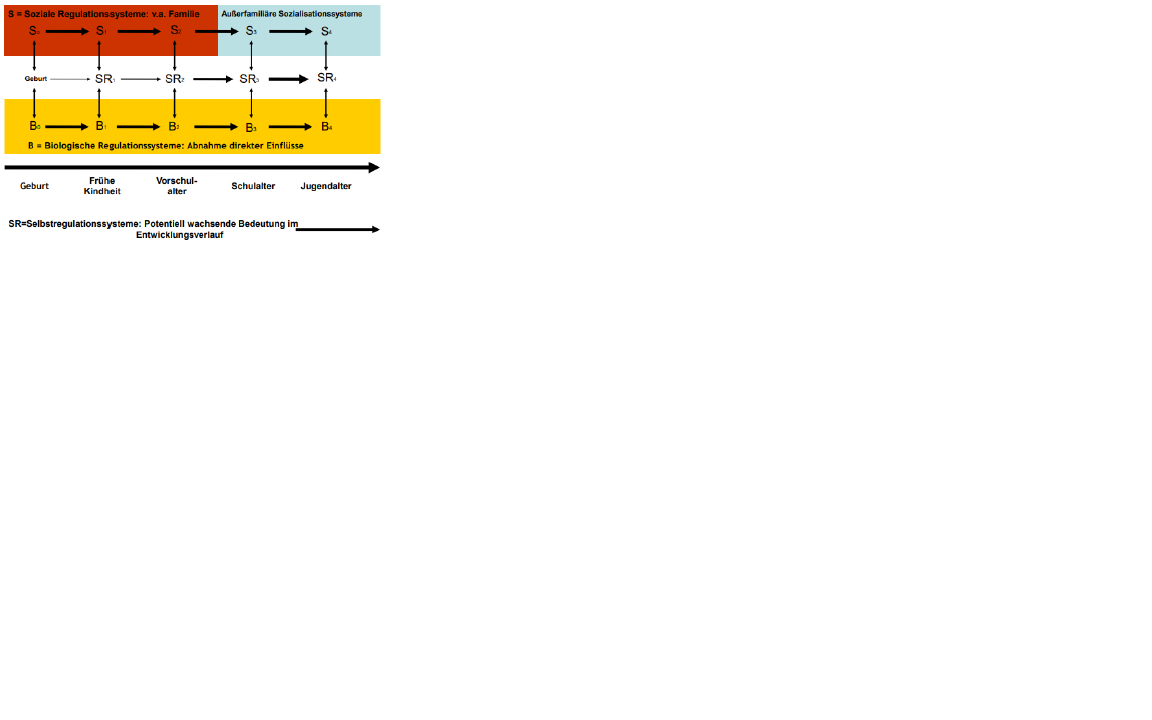

Ontogenese - Transaktionale Entwicklungsmodelle (Weiterentw. von Beelmann)

Biologische Regulationssysteme

Soziale Regulationssysteme

Selbstregulationssysteme

Kritik:

Theorie zur Entstehung von Entwicklungsproblemen - Problem Behavior Theory (Jessor, 2016)

Risikoverhalten und problematischer Lebensstil

Drogenprävention - "Life-Skill-Ansatz" von Botvin (Lebenskompetenzen)

"Life-Skill-Ansatz" von Botvin

Formulierung einer Programmtheorie - Informationsquellen für Inhalte der Intervention [6]

Informationsquellen für Inhalte der Intervention (=Programmtheorie)

Modell zur wissenschaftlichen Fundierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen (Beelmann, 2012)

1. Legitimation der Maßnahmen

1.1 Problemdefinition

3 Begründungsansätze

Interventionsanlässe/ Allgemeine Indikation vorhanden?

3 Begründungsansätze:

Systematische Evaluation - Methodische Grundfragen der Evaluation [6]

Methodische Grundfragen der Evaluation

==> Erfolgsbilanz stark abh. von zugrundeliegenden Kriterien

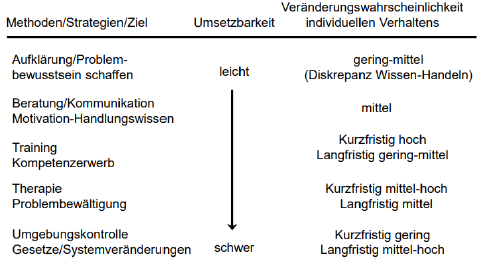

Interventionstheorie - Methoden und Strategien der Intervention

Methoden und Strategien der Intervention – Einfluss auf individuelles Verhalten und Grad der Zielerreichung

Gesundheitsförderung und Prävention - Klassifikation Psychologischer Prävention

Epidemiologie - Definition

Definition:

"Wissenschaft der Verteilung und der Ursachen von Krankheitshäufigkeiten [und Gesundheitsparametern] in menschlichen Populationen."

Gesundheitsförderung und Prävention - Klassifikation Psychologischer Prävention

Aktualgenese - Basale Lernprinzipien (v.a. Bandura, 1977)

Basale Lernprinzipien

Menschliches Lernen anhand versch. Lernarten (Lernprozessen) zu konzeptualisieren:

==> Interventionen müssen lerntheoretisch fundiert sein für max. Erfolgsaussichten

==> Zudem Beachtung untersch. Lernstile (visuell, handlungsorientiert)

Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Relatives Risiko

Relatives Risiko

Psychologische Methoden und Mittel

Professionelle Interaktion und Kommunikation

Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Basisrate

Basisrate

= Prävalenzrate

Aktualgenetisch bedeutsame Aspekte - Implikation für die Interventionsentwicklung [5]

(Aktualgenetische Theorien, Widerstände, Zieldifferenzen, Hohes Anspruchsniveau, Identitätsangreifend, Wertdifferenzen, neg. Stereotype)

Implikation für die Interventionsentwicklung

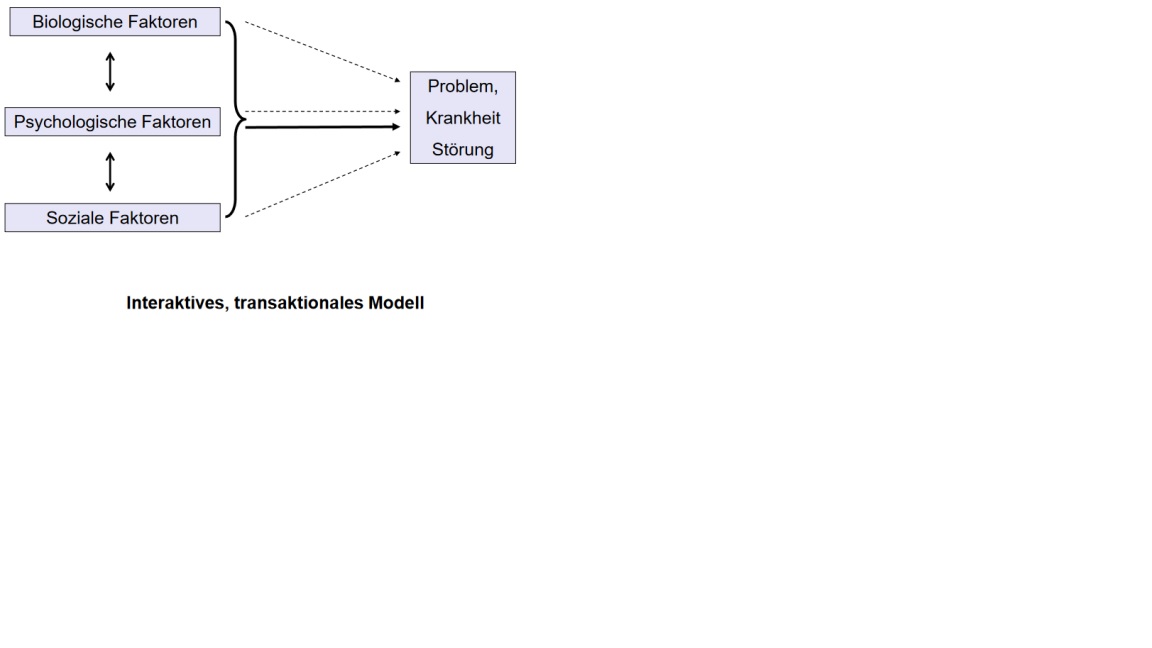

Menschliche Veränderungsprinzipien - Multikausalität: Bio-psycho-soziale Regulation

==> nicht leicht veränderbar

==> Ursachenkombination!

Vor- und Nachteile verschiedener Präventionsmaßnahmen [PRÜFUNGSFRAGE]

Vor- und Nachteile verschiedener Präventionsmaßnahmen

| Interventionstyp | Vorteile | Nachteile |

|

Universelle Prävention |

|

|

| Gezielte Prävention |

|

|

Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Health-Belief-Modell (HBM) (Becker et al., 1974)

Health-Belief-Modell

Interventionstheorie - Soziale Interaktion

Personenwahrnehmung und Einschätzungsverzerrungen

Kritik von Interventionszielen

Kritik von Interventionszielen

Worauf bezieht sich die Programmtheorie/ Interventionstheorie allgemein? - Stichwort

Programmtheorie = Inhalte der Intervention (WAS)

Interventionstheorie = Durchführung und Implementation (WIE)

Vor- und Nachteile verschiedener Interventionsstrategien - Gezielte Prävention

Gezielte Prävention

Vorteile

Nachteile

Menschliche Veränderungsprinzipien (EWPSY) [11]

Menschliche Veränderungsprinzipien

Meta-Analyse deutschsprachiger Präventionsstudien - Erfolgskriterien

Meta-Analyse deutschsprachiger Präventionsstudien - Erfolgskriterien

Zusammengefasst:

mittlere bis kleine Effekte auf:

kleine Effekte auf:

keine/ zu vernachlässigende Effekte:

Gesundheitsförderung und Prävention - Generalisierte Widerstandsressourcen (Antonovsky)

Generalisierte Widerstandsressourcen (heute: Schutzfaktoren)

Essenzielle Bestandteile gelungener Implementation

Essenzielle Bestandteile gelungener Implementation

Modell zur wissenschaftlichen Fundierung von Präventions- und Interventionsmaßnahmen (Beelmann, 2012)

1. Legitimation

Gesundheitsförderung - Kohärenzgefühl (Antonovsky)

= sense of coherence/ SOC (Antonovsky)

Definition

Drei Teilkomponenten (entscheidend für Stärke des SOC)

Fünf Zentrale Bedingungen der wissenschaftlichen Fundierung psychologischer Interventionen [5]

Fünf Zentrale Bedingungen der wissenschaftlichen Fundierung psychologischer Interventionen

Sexueller Missbrauch - Programmansätze

Programmansätze - Evaluation

Interventionstheorie - Didaktik

Aspekte:

Arten und Zielgruppen der Prävention [3, 1 Überkategorie]

2. & 3. ==> Gezielte Prävention (targeted prevention)

Aktualgenese - Lösungsversuche (Watzlawik, 1974)

Lösungsversuche als Ursache/ Aufrechterhaltung von Problemen:

3. Utopie-Syndrom

4. Paradoxien

Interventionstheorie - Menschliche Kommunikation und Interaktion

Pragmatische Axiome menschlicher Kommunikation (Watzlawik) [6]

Pragmatische Axiome menschlicher Kommunikation (Watzlawik)

Empirische und praktische Bewährung - Evidenzbasierte Verzeichnisse

Kriterien angeben für:

(task force der APA)

Probably Efficacious Treatments

oder

oder

oder

Merkmale wirksamer Programme - Durchführungskonzept [6]

Merkmale wirksamer Programme - Durchführungskonzept

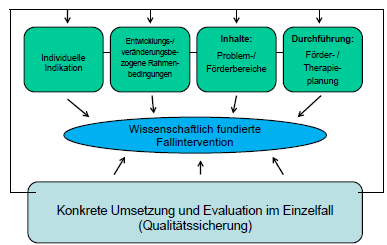

Interventionsplanung in der Praxis

Interventionsplanung in der Praxis

Systematische Evaluation - Übersicht zu Ergebnissen psychologischer Intervention

Allgemeine Ergebnisse (Lipsey & Wilson, 1993)

Übersicht zu Ergebnissen psychologischer Intervention

Allgemeine Ergebnisse (Lipsey & Wilson, 1993)

Weitere Menschliche Veränderungsprinzipien - Heterotypische Kontinuität

Heterotypische Kontinuität

Aktualgenese - Implikationen für Psychologische Interventionen (durch Prinzipien des Lernens, Informationsverarbeitung, Handlungsregulation) [3]

IMPLIKATIONEN FÜR DIE PSYCHOLOGISCHEN INTERVENTION

Sensible Phasen - Implikationen für die psychologische Intervention

Welche Implikationen kann man aus sensiblen Entwicklungsphasen für die Interventionen ableiten? [9]

Entwicklungskontexte nach Bronfenbrenner

Entwicklungskontexte nach Bronfenbrenner

Systemebenen

Zentrale Aussagen

Zentrale Annahmen sozialwissenschaftlicher Modelle [4]

Zentrale Annahmen sozialwissenschaftlicher Modelle

Legitimation - a priori Entscheidungskriterien bei Indikationsfragen für psych. Interventionen [6]

Weitere Menschliche Veränderungsprinzipien - Vorübergehende Natur von Entwicklungsproblemen

Programmtheorie - Ätiologische Theorien kurzer bis mittlerer Reichweite

Ätiologische Theorien kurzer bis mittlerer Reichweite

Probleme:

Weitere Menschliche Veränderungsprinzipien - Sensible Phasen/ Entwicklungsaufgaben

Sensible Phasen

Rehabilitation - Bereiche und Aufgabenfelder

Rehabilitation =

Zielgruppen

Entwicklung der Präventionsgesetzgebung

Entwicklung der Präventionsgesetzgebung

Inhalte:

Ziele psychologischer Interventionen (Allgemein)

Ziele psychologischer Interventionen

Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Nur nennen [4]

Programmtheorie - 2. Bereichsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren (Entwicklungspsychopathologie)

Bereichsspezifische Risiko- und Schutzfaktoren

Biologisch

Psychologisch

Sozial

Probleme:

Aktualgenetische Veränderungsmodelle - HAPA-Modell (Health Action Process Approach)

Health Action Process Approach (HAPA)

Kritik von Beelmann:

Gesundheitsförderung und Prävention - Definition Gesundheit (Franke)

Definition Gesundheit (n. Franke; 2006)

Bio-psycho-soziale Modelle

Bio-psycho-soziale Modelle

Interventionstheorie - 1. Grundeinheiten - Timing

1. Timing (altersbezogener Beginn, sit. Gelegenheiten)

Grundlagen der Interventionsplanung - Konkrete Anwendung psych. Interventionen im Einzelfall [5]

(Anpassung von Beelmann's Modell auf den Einzelfall)

Soziale Trainingsprogramme / Sozial-kognitive Therapien

Soziale Trainingsprogramme / Sozial-kognitive Therapien

Interventionstheorie - Soziale Interaktion

Persuasive Kommunikation

= Kommunikation, die auf Einstellungsänderung ausgerichtet ist

Menschliche Veränderungsprinzipien - Verhältnis von Risiko zu Protektion

Schutz-/ Kompensationsmodell

Verhältnis von Risiko zu Protektion

==> Konsequenz für Intervention: Risikofaktoren abmildern/ abbauen oder Schutzfaktoren aufbauen

Interventionstheorie - Grundvoraussetzungen beim Interventions-Administrator

Grundvoraussetzungen beim Interventions-Administrator

Programmtheorie - Bedingungen positiver Entwicklung

Ziel:

Problem:

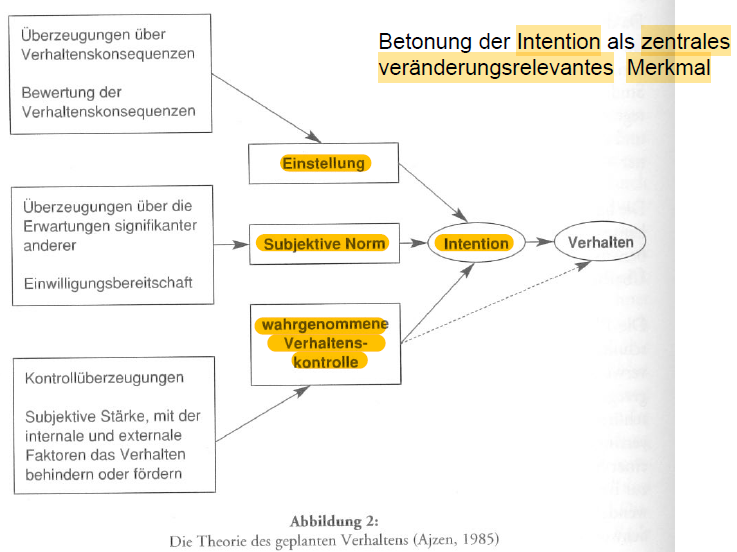

Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Theorie des geplanten Verhaltens (Ajzen,1985)

Theorie des geplanten Verhaltens

Programmtheorie - 1. Rahmenmodelle (Übergeordnete Paradigmen)

Rahmenmodelle (Übergeordnete Paradigmen)

Ursachen von Problemen epidemiologischer Untersuchungen - Inzidenz- / Prävalenzschätzungen

==> hfg. sehr ungenaue Inzidenz-/Prävalenzschätzungen mit hoher Variabilität, Ursache:

Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung (Prochaska & DiClemente, 1982ff.)

Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung

Übersicht zur Kriminalitätsprävention

Übersicht zur Kriminalitätsprävention

Vor- und Nachteile verschiedener Interventionsstrategien - Universelle Prävention

Universelle Prävention

Vorteile

Nachteile

Sozialwissenschaftliche Modelle - Diathese-Stress-Modell

Diathese-Stress-Modell

Programmtheorie - Beurteilungskriterien für Risiko-/Schutzfaktoren, Entwicklungsmodelle/Ätiologische Theorien

Beurteilungskriterien für Risiko-/Schutzfaktoren, Entwicklungsmodelle/Ätiologische Theorien

Aktualgenese - Lösungsversuche (Watzlawik, 1974)

Lösungsversuche als Ursache/ Aufrechterhaltung von Problemen:

Arbeitsdefinition - Psychologische Interventionen

Arbeitsdefinition - Psychologische Interventionen

- Geplanter Versuch der Veränderung von Verhalten und Erleben

- Orientierung an Normen oder Problemen

- Normen können wissenschaftlich sein!

Drogen-/ Suchtprävention - Präventionsansätze mit geringen Wirkungen oder unklarem Wirkprofil [4]

Präventionsansätze mit geringen Wirkungen oder unklarem Wirkprofil

Interventionstheorie - Rahmenbedingungen und Implementationsqualität

Empirische und praktische Bewährung - Ergebniszusammenfassungen - Review Organisationen

Review Organisationen

==> Erstellung und Verbreitung qualitativ hochwertiger Ergebniszusammenfassungen mit strengen Begutachtungsverfahren

Interventionstheorie - Soziale Interaktion

Merkmale Professioneller Kommunikation

Aktualgenetische Veränderungsmodelle - Transtheoretisches Modell (TTM) der Verhaltensänderung (Prochaska & DiClemente, 1982ff.)

Zusammenhang zw. Wahl der Methodik & Veränderungsphase

Interventionstheorie - Rahmenbedingungen und Implementationsqualität

Phasen der Etablierung von Implementationssystemen

Merkmale wirksamer Programme - Inhaltliche Konzeption [4]

Merkmale wirksamer Programme - Inhaltliche Konzeption

Prävention von Suchtproblemen - Präventionsansätze [7]

Prävention von Suchtproblemen - Präventionsansätze

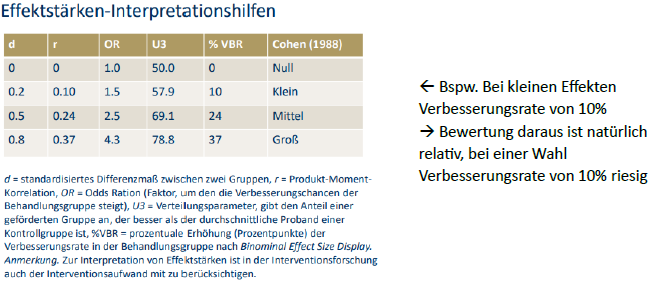

Systematische Evaluation - Effektstärken Interpretationshilfen

Effektstärken Interpretationshilfen

Formulierung einer Interventionstheorie - Informationsquellen für Durchführung und Implementation der Intervention [3]

Informationsquellen für Durchführung und Implementation der Intervention (= Interventionstheorie)

Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten - Selektionsrate

= Selektivität der Einschlusskriterien

Begriffsdefinitionen - Definiere die Kennwerte zur Beschreibung kategorialer Vergleiche epidemiologischer Daten (Kontingenztabelle grob erklären)

Gesundheitsförderung und Prävention - Unterschiede zwischen Gesundheitsförderung & Prävention

Unterschiede zwischen Gesundheitsförderung & Prävention

--> Begriffe werden hfg. synonym verwendet, obwohl sie untersch. Konzepte & Strategien umfassen

Übergeordnete Paradigmen Psychologischer Interventionen (Interventions-/ Krankheitsmodelle) [2]

==> lt. Beelmann nicht überholt, aber unvollständig

Interventionstheorie (WIE) - Grundlegende Annahmen zum Einfluss zielgerichteten professionellen Handelns [4]

WAS SIND 4 GRUNDLEGENDE ANNAHMEN ZUM EINFLUSS ZIELGERICHTETEN PROFESSIONELLEN HANDELNS?

Warum sind entwicklungspsychologische Erkenntnisse wichtig für die Gestaltung, Durchführung und Bewertung von psychologischen Interventionen?

Klassifikation von Interventionstypen (Prävention, Therapie, Rehab.)

[Tabelle]

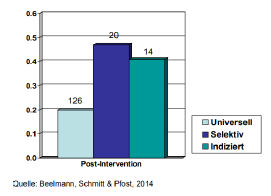

Systematische Evaluation - Wirksamkeit nach Art der Prävention

Drogen-/ Suchtprävention - Viel versprechende Präventionsansätze [4]

Viel versprechende Präventionsansätze

Empirische und praktische Bewährung - Evidenzbasierte Verzeichnisse

Kriterien angeben für:

(task force der APA)

Well-Established Treatments

oder

Aktualgenese - Prinzipien der Handlungsregulation (v.a. Piaget, 1977)

Handlungsregulation anhand von zwei grundlegenden Prozessen:

==> Prozess aktiver Gestaltung (Anpassung der Umwelt an menschl. Konzepte)

==> Anpassung des Menschen an Erfordernisse der Umwelt (Konzeptaneignung)

Implikationen für psych. Interventionen:

Rechtliche Grundlagen psychologischer Interventionen

Systematische Evaluation - Empirische und praktische Bewährung

Wirksamkeitsbegriffe

==> Wirksamkeit abfallend (efficacy > effectivenes > dissemenation)

Risiko- und Schutzfaktoren - Definition

Allgemein --> dynamisch wirksame Entwicklungsfaktoren, die das Risiko einer Fehlentwicklung erhöhen bzw. kompensieren

Risikofaktoren

Schutzfaktoren